OVERVIEW/MESSAGE 学校概要・メッセージ

経歴

| 1986年4月 | 東北大学医学部第二病理学教室助手 |

|---|---|

| 1986年7月-1989年6月 | 米国George Washington University Medical Center 病理レジデント |

| 1998年5月 | 東北大学大学院医学研究科医科学専攻病理診断学分野教授 |

| 1998年8月 | 東北大学医学部附属病院病理部部長 |

| 2005年9月―2015年8月 | 香港大学名誉教授(Honorary Professor) |

| 2012年4月―2015年3月 | 東北大学医学科長 |

| 2015年11月 | 吉林大学名誉教授(Honorary Professor) |

| 2022年4月 | 東北大学名誉教授( Professor Emeritus)/病理診断学客員教授 |

| 2022年4月 | 石巻赤十字病院学術顧問 |

| 2023年7月 | 千葉大学大学院医学研究院分子病態解析学 特任教授 |

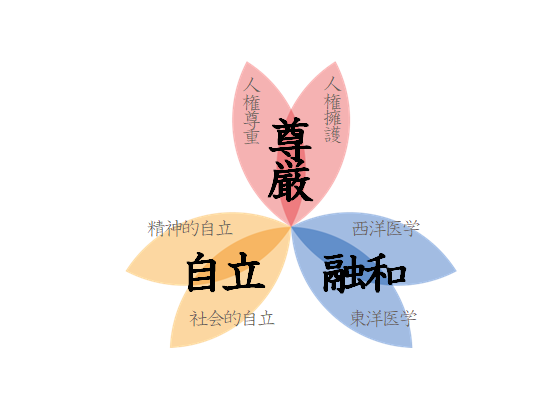

建学の精神

東洋医学を普及するとともに、看護学の発展を期し、連携して、地域社会の保健医療福祉に貢献する人材を育成する

学科長あいさつ

教育目標、養成する人材像

学修成果

ディプロマ・ポリシー

看護学科に3年以上在学し、所定の卒業要件(履修単位数)を満たし、本学の定める学習成果を身につけた学生に、「短期大学士(看護学)」の学位を授与する。

カリキュラム・ポリシー

- 基礎科目、専門基礎科目の履修において科学の基盤である論理的思考を養う授業を開講する。

- 看護の専門的知識と技術を修得し、対象者に合わせて科学的根拠に基づいた適切な判断と解決が出来る能力を養うため、基礎的な知識・技術を身につける授業を開講する。

- 地域社会における様々な看護提供の場で、他職種と連携・協働し保健・医療・福祉の状況を把握し、その向上に寄与できる資質を養う授業を開講する。

アドミッション・ポリシー

- 看護を中心に、広く医療の意義を理解し、看護師を目指して勉学に励む熱意を有すること。

- 宮城県を含む東北地方を中心として、地域医療に貢献したいとの志を有すること。

学科長あいさつ

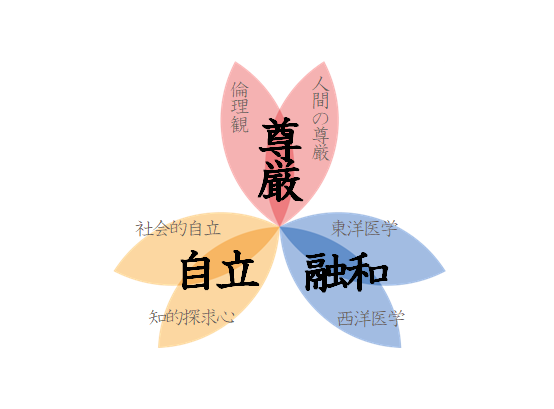

教育目標、養成する人材像

ディプロマ・ポリシー

カリキュラム・ポリシー

アドミッション・ポリシー

①高等学校の国語を中心とした学力と学習習慣をもとに、鍼灸手技療法への知的探求心を持ち、国家試験の合格に向けた専門的な知識と技術を継続的に学修する意欲と目的達成までの努力を惜しまない人

②人の話をよく聴き、論理的に話ができる基本的素養があり、健康・運動・スポーツ・医療分野で貢献したいと考えている人

③患者の状態を少しでもよくしようという思いで治療し、地域社会に貢献しようと考えている人